РЖЕВ. ЧЕТЫРЕ ОПЕРАЦИИ

Ожесточенные кровопролитные сражения по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии на всем советско-германском фронте.

Владимир Ростиславович Мединский

“

Вы знаете, что «Ржевские» операции – одна из излюбленных мишеней фальсификаций, спекулятивных трактовок. Мол, «бессмысленная мясорубка», «трупами завалили», «всё зазря»…

Это всё ложь.

Это всё ложь.

Во-первых, «провальными» сражения за Ржев нельзя назвать. Всего в районе ржевско-вяземского выступа Красная Армия провела четыре наступательных операции, и в конце концов в марте 1943 года цели этих операций были достигнуты.

Ржев, важнейший узел на этом стратегическом направлении, был освобождён; в течение всего этого времени мощнейшая группа армий «Центр» была связана боями и не могла не только наступать на Москву, но и перебросить свои отборные дивизии на южный фланг. В драматической ситуации 1942 года, когда решалась судьба войны под Сталинградом, для СССР это было критически важно.

Упрекать Жукова или Конева, что они прямо тогда, в 1942 году, не начали наступать на Берлин с ржевского плацдарма, – и безграмотно, и кощунственно. До Курской дуги и «Багратиона» было ещё далеко.

И «виноваты» в этом не советские бойцы и военачальники, а вермахт главным образом. Это во-вторых. Уже первые январские бои на ржевском направлении показали, что, несмотря на наш триумф под Москвой, мощь германской военной машины еще очень велика. И весь ход кампании 1942 года подтвердил, что вермахт по-прежнему способен перехватить стратегическую инициативу и постараться доказать, что германский арийский солдат является сильнейшим солдатом мира… Задним числом подменять эмоциональные оценки: как же, мол, так, тупые совки не сумели фрицев валенками закидать, – такие спекуляции, повторяю, безграмотны и безнравственны.

Это был 42-й год, а не 44-й, когда Красная Армия радикально изменила соотношение сил. Подчеркну: после Сталинграда и Курской дуги немецкие генералы не стали вдруг «бездарными», немецкие солдаты не стали «неумелыми», а немецкая техника не стала «никудышной» – их сломила другая мощь, советская, которая возрастала от боя к бою и закалялась в кровопролитных сражениях.

В таких сражениях, как подо Ржевом».

Ржев, важнейший узел на этом стратегическом направлении, был освобождён; в течение всего этого времени мощнейшая группа армий «Центр» была связана боями и не могла не только наступать на Москву, но и перебросить свои отборные дивизии на южный фланг. В драматической ситуации 1942 года, когда решалась судьба войны под Сталинградом, для СССР это было критически важно.

Упрекать Жукова или Конева, что они прямо тогда, в 1942 году, не начали наступать на Берлин с ржевского плацдарма, – и безграмотно, и кощунственно. До Курской дуги и «Багратиона» было ещё далеко.

И «виноваты» в этом не советские бойцы и военачальники, а вермахт главным образом. Это во-вторых. Уже первые январские бои на ржевском направлении показали, что, несмотря на наш триумф под Москвой, мощь германской военной машины еще очень велика. И весь ход кампании 1942 года подтвердил, что вермахт по-прежнему способен перехватить стратегическую инициативу и постараться доказать, что германский арийский солдат является сильнейшим солдатом мира… Задним числом подменять эмоциональные оценки: как же, мол, так, тупые совки не сумели фрицев валенками закидать, – такие спекуляции, повторяю, безграмотны и безнравственны.

Это был 42-й год, а не 44-й, когда Красная Армия радикально изменила соотношение сил. Подчеркну: после Сталинграда и Курской дуги немецкие генералы не стали вдруг «бездарными», немецкие солдаты не стали «неумелыми», а немецкая техника не стала «никудышной» – их сломила другая мощь, советская, которая возрастала от боя к бою и закалялась в кровопролитных сражениях.

В таких сражениях, как подо Ржевом».

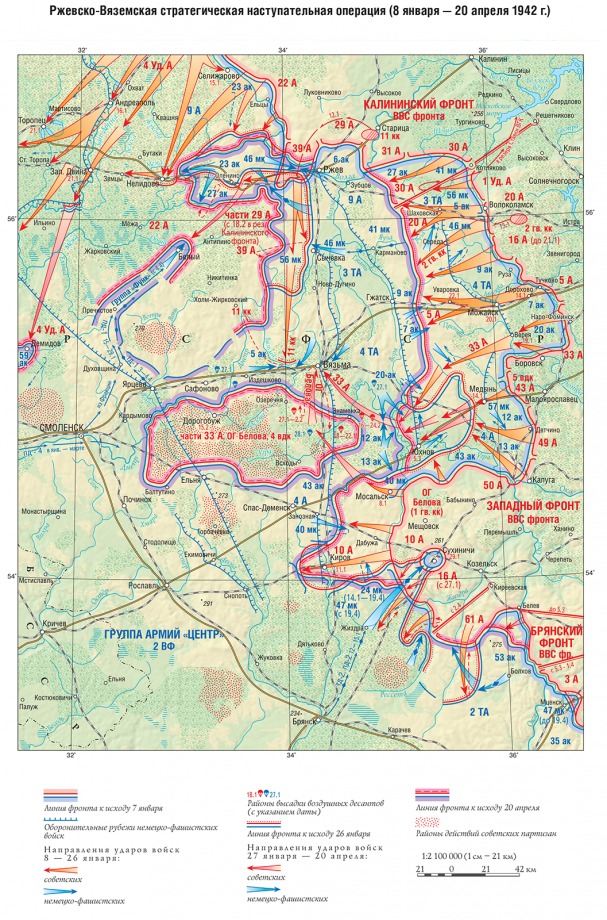

РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

08 января – 20 апреля 1942 года

Операция проводилась с целью завершения разгрома основных сил немецкой группы армии «Центр» после успешного контрнаступления советских войск под Москвой.

Ударную группировку Красной армии составляли пять армий Калининского фронта генерал-полковника И.С.Конева – 22-я, 39-я, 29-я, 31-я, 30-я, а также 11-й кавалерийский корпус; и девять армий Западного фронта генерала армии Г.К.Жукова – 1-я ударная, 20-я, 16-я, 5-я, 33-я, 43-я, 49-я, 50-я и 10-я, а также 1-й и 2-й гвардейские кавалерийские корпуса.

Замысел наступления заключался в том, чтобы охватывающими ударами войск Калининского фронта с севера, из района северо-западее Ржева в направлении на Сычевку, Вязьму, и Западного фронта с юга, из района Калуги к Юхнову, Вязьме, Сычевке, и Гжатску с одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычевку и Гжатск окружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армии «Центр». Ее главные силы: 9-я и 4-я полевые армии, 3-я и 4-я танковые армии оборонялись на рубеже Селижарово, севернее и восточнее Ржева, западнее Волоколамска, южнее Юхнова, восточнее Мосальска, севернее и восточнее Сухиничей.

Поддерживать действия ударной группировки советских войск должны были войска Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта П.А.Курочкина, чье левое крыло должно было наступать на Торопец, и Брянского фронта генерал-полковника Т.Я.Черевиченко, которому предстояло сковывать противника на Брянском и Орловском направлениях, чтобы не допустить переброски немецкий войск под Вязьму.

Операция осуществлялась в сложных погодных условиях и относительного равенства противоборствовавших сил в пехоте, при некотором превосходстве немецких войск в артиллерии и двойном – в танках.

Замысел наступления заключался в том, чтобы охватывающими ударами войск Калининского фронта с севера, из района северо-западее Ржева в направлении на Сычевку, Вязьму, и Западного фронта с юга, из района Калуги к Юхнову, Вязьме, Сычевке, и Гжатску с одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычевку и Гжатск окружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армии «Центр». Ее главные силы: 9-я и 4-я полевые армии, 3-я и 4-я танковые армии оборонялись на рубеже Селижарово, севернее и восточнее Ржева, западнее Волоколамска, южнее Юхнова, восточнее Мосальска, севернее и восточнее Сухиничей.

Поддерживать действия ударной группировки советских войск должны были войска Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта П.А.Курочкина, чье левое крыло должно было наступать на Торопец, и Брянского фронта генерал-полковника Т.Я.Черевиченко, которому предстояло сковывать противника на Брянском и Орловском направлениях, чтобы не допустить переброски немецкий войск под Вязьму.

Операция осуществлялась в сложных погодных условиях и относительного равенства противоборствовавших сил в пехоте, при некотором превосходстве немецких войск в артиллерии и двойном – в танках.

Немецкое командование и лично Гитлер придавало удержанию Ржевско-Вяземского плацдарма огромное значение, неоднократно требуя от своих войск удерживать Ржев любой ценой.

Чтобы не допустить поражения группы армии «Центр», немецкое командование спешно перебросило 12 дивизий и 2 бригады из Западной Европы.

Чтобы не допустить поражения группы армии «Центр», немецкое командование спешно перебросило 12 дивизий и 2 бригады из Западной Европы.

Разгромить группу армий «Центр» весной 1942 года не удалось. В связи с ослаблением наступательных возможностей войск и начавшейся весенней распутицей по приказу Ставки 20 апреля советские войска перешли к обороне.

Несмотря на неудачу в достижении главной цели, в ходе Ржевско-вяземской операции советские войска смогли нанести поражение 16 дивизиям противника, продвинуться на запад на 80-250 км, полностью освободить Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской и Смоленской областей. Глубокий охват группы армий «Центр», потерявшей более 300 тыс. убитыми и ранеными, поставил ее в невыгодное оперативное положение.

Несмотря на неудачу в достижении главной цели, в ходе Ржевско-вяземской операции советские войска смогли нанести поражение 16 дивизиям противника, продвинуться на запад на 80-250 км, полностью освободить Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской и Смоленской областей. Глубокий охват группы армий «Центр», потерявшей более 300 тыс. убитыми и ранеными, поставил ее в невыгодное оперативное положение.

Красноармейцы направляются на передовые позиции.

Калининский фронт, зима 1942

Калининский фронт, зима 1942

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА В Р-НЕ Г.БЕЛЫЙ

02 – 20 июля 1942 года

В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции весной 1942 года войска 39-й армии генерал-лейтенанта И.И. Масленникова и 11-го кавалерийского корпуса полковника С.В. Соколова заняли обширный плацдарм на западном фасе Ржевско-Вяземского выступа в непосредственной близости от основных коммуникаций противника, игравших важную роль в снабжении группы армий «Центр».

Придавая огромное значение своей Ржевско-Вяземской группировке, немецкое командование приступило к подготовке операции по окружению советской группировки (операция получила кодовое наименование «Зейдлиц»). Начатое 2 июля немецкое наступление привело к окружению войск не только 39-й армии и 11 кавкорпуса, но и части сил из состава 41-й и 22-й армий Калининского фронта.

В оборонительных сражениях в районе Белого советские войска проявили устойчивость и управляемость в критических ситуациях, и многим частям и соединениям удалось прорваться из окружения. Тем не менее, войска Калининского фронта потерпели в этом районе крупное поражение, важный и выгодный плацдарм в глубине ржевско-вяземской группировки противника был утрачен.

В оборонительных сражениях в районе Белого советские войска проявили устойчивость и управляемость в критических ситуациях, и многим частям и соединениям удалось прорваться из окружения. Тем не менее, войска Калининского фронта потерпели в этом районе крупное поражение, важный и выгодный плацдарм в глубине ржевско-вяземской группировки противника был утрачен.

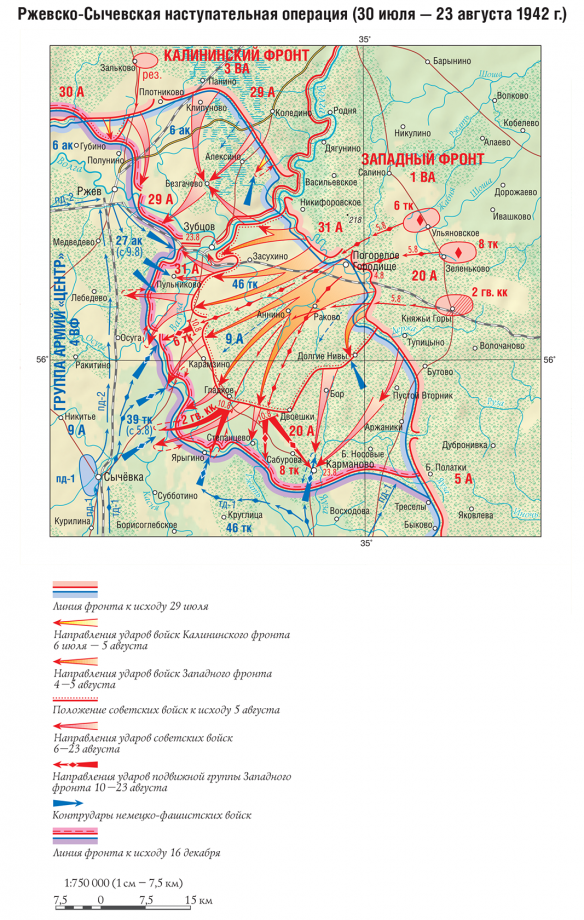

РЖЕВСКО-СЫЧЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

30 июля – 23 августа 1942 года

Наступательная операция войск левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов против сил немецкой группы армий «Центр». Замысел операции предусматривал ударами войск левого крыла Калининского фронта на ржевском направлении и правого крыла Западного фронта на сычевском направлении разгромить основные силы 9-й армии и ликвидировать Ржевский выступ.

Советское командование учитывало, что войска левого крыла - 30-я и 29-я армии Калининского (генерал-полковник И.С.Конев) и правого крыла – 31-я и 20-я Западного (генерал армии Г.К.Жуков) фронтов занимали по отношению к немецко-фашистской 9-й армии охватывающее положение.

Определяя задачи операции, Ставка ВГК стремилась сковать на московском направлении силы группы армий «Центр», лишить гитлеровское командование возможности перебрасывать ее соединения для поддержки развертывавшегося в это время на Юге наступления, вынудить немцев перегруппировать часть своих стратегических резервов на центральный участок фронта.

30 июня в наступление перешли войска Калининского фронта. Войска Западного фронта, перейдя в наступление 4 августа, к утру следующего дня завершили прорыв главной полосы обороны а к исходу дня расширили его до 30 км по фронту и 25 км в глубину.

Командование группы армий «Центр», под угрозой потери Ржевского выступа, усилив 9-ю армию тремя танковыми и двумя пехотными дивизиями, нанесло контрудар из районов Сычевки и Карманово в общем направлении на Погорелое Городище. 7 – 10 августа на подступах к рр. Вазуза и Гжать происходило крупное встречное сражение, с обеих сторон в нем участвовало до 1500 танков и почти все войска, предназначенные для действий на зубцовском, сычевском, и кармановском направлениях.

Определяя задачи операции, Ставка ВГК стремилась сковать на московском направлении силы группы армий «Центр», лишить гитлеровское командование возможности перебрасывать ее соединения для поддержки развертывавшегося в это время на Юге наступления, вынудить немцев перегруппировать часть своих стратегических резервов на центральный участок фронта.

30 июня в наступление перешли войска Калининского фронта. Войска Западного фронта, перейдя в наступление 4 августа, к утру следующего дня завершили прорыв главной полосы обороны а к исходу дня расширили его до 30 км по фронту и 25 км в глубину.

Командование группы армий «Центр», под угрозой потери Ржевского выступа, усилив 9-ю армию тремя танковыми и двумя пехотными дивизиями, нанесло контрудар из районов Сычевки и Карманово в общем направлении на Погорелое Городище. 7 – 10 августа на подступах к рр. Вазуза и Гжать происходило крупное встречное сражение, с обеих сторон в нем участвовало до 1500 танков и почти все войска, предназначенные для действий на зубцовском, сычевском, и кармановском направлениях.

“

«Мы двигались к передовой в рассыпном строю. Адский огонь артиллерии и миномётов противника обрушивался на наши траншеи. Плотные клубы дыма закрывали от нас передовые позиции. Невообразимо, это количество артбатарей и ракетных установок всевозможных типов, неописуемый звук «Катюш». Как минимум, от 40 до 50 «сталинских органов» стреляли одновременно.

Бомбардировщики и истребители-бомбардировщики приходили и уходили с резким звуком своих моторов. Мы никогда ещё не видели такого в России. Бог знает при этом, что у нас за плечами уже было тяжёлое прошлое. Но кажется, что наиболее тяжёлое нас ещё ожидало.

Мы перебегаем от воронки к воронке, чтобы укрыться от осколков снарядов. Ещё 500 метров до первой траншеи. Раненые бредут нам навстречу. Они рассказывают, что впереди очень плохо. Очень большие потери. Русские уничтожали наши технику и вооружение, ровняли наши позиции с землёй.»

Бомбардировщики и истребители-бомбардировщики приходили и уходили с резким звуком своих моторов. Мы никогда ещё не видели такого в России. Бог знает при этом, что у нас за плечами уже было тяжёлое прошлое. Но кажется, что наиболее тяжёлое нас ещё ожидало.

Мы перебегаем от воронки к воронке, чтобы укрыться от осколков снарядов. Ещё 500 метров до первой траншеи. Раненые бредут нам навстречу. Они рассказывают, что впереди очень плохо. Очень большие потери. Русские уничтожали наши технику и вооружение, ровняли наши позиции с землёй.»

23 августа были освобождены Зубцов и Карманово, но на этом наступательные возможности советских войск были исчерпаны.

Осуществление Ржевско-Сычевской операции позволило советским войскам ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги в районе Ржева, сковать крупные силы группы армии «Центр» и вынудить противника перебросить в район операции 12 своих дивизий с других участков советско-германского фронта, в том числе с южного фланга. Готовившиеся к переброске на Сталинградское направление три танковых и несколько пехотных дивизий из состава группы армии «Центр» были обескровлены в боях; 10 пехотных, 3 танковых и 3 моторизованных дивизии потеряли 50-80% личного состава.

Осуществление Ржевско-Сычевской операции позволило советским войскам ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги в районе Ржева, сковать крупные силы группы армии «Центр» и вынудить противника перебросить в район операции 12 своих дивизий с других участков советско-германского фронта, в том числе с южного фланга. Готовившиеся к переброске на Сталинградское направление три танковых и несколько пехотных дивизий из состава группы армии «Центр» были обескровлены в боях; 10 пехотных, 3 танковых и 3 моторизованных дивизии потеряли 50-80% личного состава.

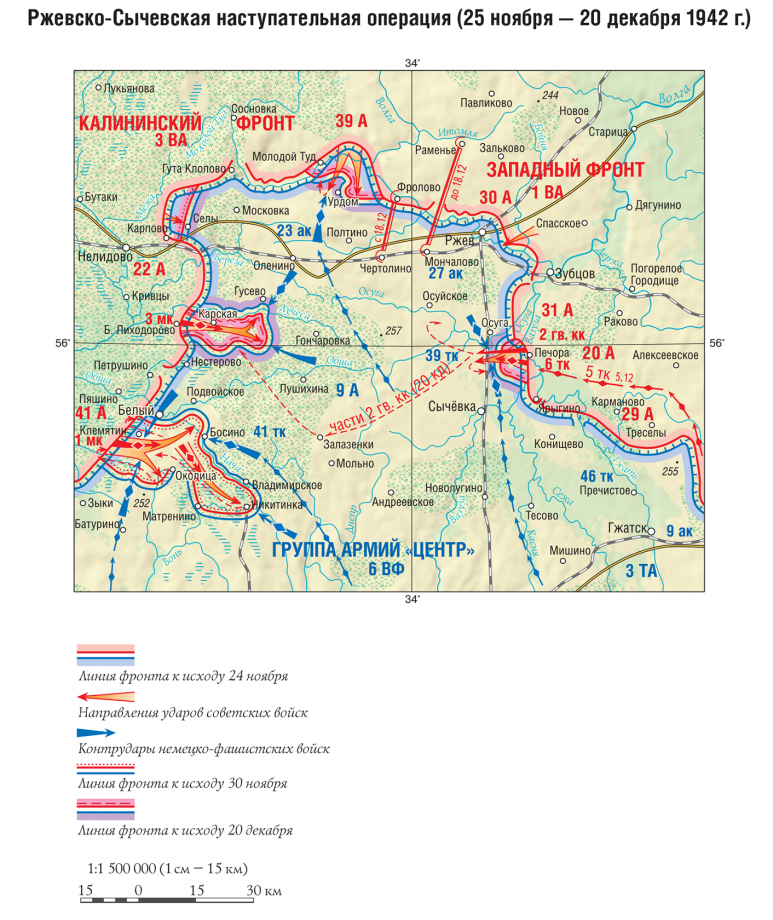

ВТОРАЯ РЖЕВСКО-СЫЧЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ «Марс»

25 ноября – 20 декабря 1942 года

Проведена силами Западного (командующий – И.С.Конев) и Калининского (командующий – М.А.Пуркаев) фронтов с целью разгрома 9-й немецкой армии и предотвращения переброски германских сил с центрального участка фронта на юг - под Сталинград.

По замыслу Ставки ВГК на зимнюю кампанию 1942/43 гг. после окружения и уничтожения основных сил группы армий «Б» под Сталинградом (операция «Уран») намечалось расширить фронт стратегического наступления, разгромить гитлеровские войска на всем южном крыле Восточного фронта вермахта. В районе же Ржева и Белого готовилось наступление против немецких войск, оборонявших Ржевский выступ. Выполнение этой задачи резко улучшало стратегическую обстановку на Западном направлении и окончательно снимало угрозу захвата Москвы.

Германские войска сумели укрепить свои оборонительные позиции в местах наиболее вероятного удара советских частей. Командование вермахта требовало от своих солдат «обороняться изо всех сил», разъясняя им, что если будет потерян Ржевский плацдарм, следующим падет Смоленск, и «тогда русские солдаты наверняка будут в Берлине».

В ходе операции войскам Западного и Калининского фронтов удалось на ряде участков прорвать вражескую оборону, однако закрепить свой успех им не позволили контрудары противника. В результате части Красной Армии понесли большие потери и отступили на исходные рубежи. Несмотря на то, что советские войска Западного и Калининского фронтов понесли в не решили задачу разгрома Ржевско-Сычевской группировки противника, их действия имели большое значение для общего развития ситуации на советско-германском фронте. Операция «Марс», проведенная одновременно с контрнаступлением советских войск под Сталинградом, способствовала успешному осуществлению операции «Уран» против 6-й немецкой армии Паулюса.

Германские войска сумели укрепить свои оборонительные позиции в местах наиболее вероятного удара советских частей. Командование вермахта требовало от своих солдат «обороняться изо всех сил», разъясняя им, что если будет потерян Ржевский плацдарм, следующим падет Смоленск, и «тогда русские солдаты наверняка будут в Берлине».

В ходе операции войскам Западного и Калининского фронтов удалось на ряде участков прорвать вражескую оборону, однако закрепить свой успех им не позволили контрудары противника. В результате части Красной Армии понесли большие потери и отступили на исходные рубежи. Несмотря на то, что советские войска Западного и Калининского фронтов понесли в не решили задачу разгрома Ржевско-Сычевской группировки противника, их действия имели большое значение для общего развития ситуации на советско-германском фронте. Операция «Марс», проведенная одновременно с контрнаступлением советских войск под Сталинградом, способствовала успешному осуществлению операции «Уран» против 6-й немецкой армии Паулюса.

РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

02 – 31 марта 1943 года

В феврале 1943 года наступление войск Брянского и Центрального фронтов на орловском и севском направлениях принудило немецкое командование к выводу своих войск из Ржевско-Вяземского выступа. В связи с этим Ставка ВГК приказала Калининскому и Западному фронтам перейти в наступление, сорвать отход ржевско-вяземской группировки противника и разгромить ее.

Преследуя отступающего противника, войска 30-й армии генерал-лейтенанта В. Я. Колпакчи

3 марта освободили Ржев. Первыми в город вошли части 215-й стрелковой дивизии генерал-майора А.Ф. Куприянова и 274-й стрелковой дивизии полковника В.П. Шульги.

Не задерживаясь в Ржеве, советские войска двинулись вслед за отходившим противником на юго-запад.

В ходе наступления советские войска не смогли выйти в тыл противника и отрезать ему пути отхода. Тем не менее, в результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа линия фронта была отодвинута от Москвы еще на 130-160 км, освобождены города Ржев, Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма.

3 марта освободили Ржев. Первыми в город вошли части 215-й стрелковой дивизии генерал-майора А.Ф. Куприянова и 274-й стрелковой дивизии полковника В.П. Шульги.

Не задерживаясь в Ржеве, советские войска двинулись вслед за отходившим противником на юго-запад.

В ходе наступления советские войска не смогли выйти в тыл противника и отрезать ему пути отхода. Тем не менее, в результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа линия фронта была отодвинута от Москвы еще на 130-160 км, освобождены города Ржев, Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма.

Уходя из Ржева, фашисты согнали в Покровскую старообрядческую церковь на улице Калинина почти все оставшееся в живых население города - 248 человек - женщин, стариков и детей, заперли железные двери и заминировали церковь. На рассвете 3 марта штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Иосифа Яковлевича Колина прорвался к Покровской церкви и спас ее узников.

Старший лейтенант госбезопасности А. Ю. Спринцин поднял красный флаг на двухэтажном здании на углу улиц Калинина и Коммуны, второй флаг был водружен на колокольне Покровской церкви старшим лейтенантом И. Я. Колиным. Комендантом освобожденного Ржева был назначен заместитель командира 961-го стрелкового полка 274-й дивизии подполковник П.В. Додогорский.

Старший лейтенант госбезопасности А. Ю. Спринцин поднял красный флаг на двухэтажном здании на углу улиц Калинина и Коммуны, второй флаг был водружен на колокольне Покровской церкви старшим лейтенантом И. Я. Колиным. Комендантом освобожденного Ржева был назначен заместитель командира 961-го стрелкового полка 274-й дивизии подполковник П.В. Додогорский.

Потери советских войск на Западном (московском) направлении в ходе четырех наступательных операций в 1942 – 1943 гг. составили 1 324 823 человек, из них безвозвратные (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести и попавшими в плен) – 433 037 чел.

Данные цифры, однако, не вполне корректно отражают масштаб потерь Красной Армии на ржевском направлении, так как включают потери в сражениях на значительно большей площади (напрямую не относящиеся к Ржевско-Вяземскому выступу).

С научной точки зрения более обоснованным является подсчет потерь в сражениях именно за Ржевско-Вяземский выступ, при этом условной разделительной линией является шоссе Смоленск – Вязьма-Москва. Кроме того, для объективного подсчета необходимо учесть также потери Калининского фронта в оборонительной операции в июле 1942 года.

Более тщательный подсчет дает следующее число потерь – 1 160 787 чел., из них 392 554 чел. безвозвратно (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести и попавшими в плен).

Данные цифры, однако, не вполне корректно отражают масштаб потерь Красной Армии на ржевском направлении, так как включают потери в сражениях на значительно большей площади (напрямую не относящиеся к Ржевско-Вяземскому выступу).

С научной точки зрения более обоснованным является подсчет потерь в сражениях именно за Ржевско-Вяземский выступ, при этом условной разделительной линией является шоссе Смоленск – Вязьма-Москва. Кроме того, для объективного подсчета необходимо учесть также потери Калининского фронта в оборонительной операции в июле 1942 года.

Более тщательный подсчет дает следующее число потерь – 1 160 787 чел., из них 392 554 чел. безвозвратно (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести и попавшими в плен).

“

«Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда».

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник М.А.Пуркаев (слева) и член Военного Совета Калининского фронта Д.С.Леонов на командном пункте., зима 1942 г.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РЖЕВ

Жуков Георгий Константинович

1896 – 1974

В качестве командующего Западным фронтом руководил проведением Ржевско-Вяземской и 1-й Ржевско-Сычевской операций. Как представитель Ставки осуществлял руководство фронтами в ходе 2-й Ржевско-Сычевской операции «Марс».

Начальник оперативного управления Генштаба С.М. Штеменко вспоминал: «…Это — человек большого полководческого таланта, смелый и оригинальный в своих суждениях, очень твердый в проведении решений в жизнь, не останавливающийся ни перед какими препятствиями для достижения поставленных военных целей».

Начальник оперативного управления Генштаба С.М. Штеменко вспоминал: «…Это — человек большого полководческого таланта, смелый и оригинальный в своих суждениях, очень твердый в проведении решений в жизнь, не останавливающийся ни перед какими препятствиями для достижения поставленных военных целей».

Конев Иван Степанович

1897 – 1973

В качестве командующего Калининским фронтом участвовал в проведении Ржевско-Вяземской и 1-й Ржевско-Сычевской операций. В ходе операции «Марс» командовал Западным фронтом.

С.М. Штеменко писал: «В военных кругах Конев всегда пользовался репутацией твердого и решительного командующего. Много из нас по-хорошему завидовали его энергии и активности. При любых обстоятельствах он стремился увидеть поле сражения собственными глазами и очень тщательно готовил каждую операцию. Стараясь вникать во все её детали, Иван Степанович буквально вгонял в пот своих подчиненных».

С.М. Штеменко писал: «В военных кругах Конев всегда пользовался репутацией твердого и решительного командующего. Много из нас по-хорошему завидовали его энергии и активности. При любых обстоятельствах он стремился увидеть поле сражения собственными глазами и очень тщательно готовил каждую операцию. Стараясь вникать во все её детали, Иван Степанович буквально вгонял в пот своих подчиненных».

Пуркаев Максим Алексеевич

1894 – 1953

С августа 1942 – по апрель 1943 г. командовал Калининским фронтом. Под его руководством войска фронта участвовали в операции «Марс», а также частью сил провели успешную Великолукскую наступательную операцию.

Г.К. Жуков характеризовал его следующим образом: «Это был опытный и всесторонне знавший свое дело генерал, человек высокой культуры, штабист большого масштаба»

Г.К. Жуков характеризовал его следующим образом: «Это был опытный и всесторонне знавший свое дело генерал, человек высокой культуры, штабист большого масштаба»

Соколовский Василий Данилович

1897 – 1968

В 1942 году занимал должности начальника штаба Западного направления, а затем - Западного фронта. С февраля 1943 г. -командующий Западным фронтом.

А.М. Василевский писал о нем: «Он успешно справлялся с обязанностями как начальника штаба фронта, так и командующего войсками фронта. Однако наиболее ярко он проявил себя на штабной работе — в качестве начальника штаба фронта, а после войны — начальника Генерального штаба».

А.М. Василевский писал о нем: «Он успешно справлялся с обязанностями как начальника штаба фронта, так и командующего войсками фронта. Однако наиболее ярко он проявил себя на штабной работе — в качестве начальника штаба фронта, а после войны — начальника Генерального штаба».

Лелюшенко Дмитрий Данилович

1901 – 1987

Командующий 30-й армией с ноября 1941-го по ноябрь 1942 года. Армия под командованием Д.Д. Лелюшенко участвовала в составе Калининского фронта в Ржевско-Вяземской и 1-й Ржевско-Сычевской операциях.

Как вспоминал С.М. Штеменко: ««Генерал Вперед» — так называли Д. Д. Лелюшенко знавшие его. Дмитрий Данилович почти не сидел в штабе, дни и ночи проводил на передовой, и найти его в боевой обстановке было очень трудно».

Как вспоминал С.М. Штеменко: ««Генерал Вперед» — так называли Д. Д. Лелюшенко знавшие его. Дмитрий Данилович почти не сидел в штабе, дни и ночи проводил на передовой, и найти его в боевой обстановке было очень трудно».

Колпакчи Владимир Яковлевич

1899 – 1961

Принимал участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 года, в качестве заместителя командующего 4-й ударной армией руководя группой войск сначала на велижском направлении, а затем в районе г.Белый.

В ноябре назначен командующим 30-й армией, во главе которой участвовал в операции «Марс» и Ржевско-Вяземской наступательной операции 1943 года. За массовый героизм в этих боях армия была переименована в 10 гвардейскую.

В ноябре назначен командующим 30-й армией, во главе которой участвовал в операции «Марс» и Ржевско-Вяземской наступательной операции 1943 года. За массовый героизм в этих боях армия была переименована в 10 гвардейскую.

Соколов Николай Александрович

1896 – 1942

С января 1942 г. командовал 375-й дивизией, которая вела бои северо-западнее Ржева. Во время 1-й Ржевско-Сычевской операции в августе 1942 года играла ведущую роль в наступлении армии. Смертельно ранен 12 сентября, скончался 4 октября. Похоронен в Твери.

В приказе командующего армией говорилось: «375-я стрелковая дивизия, действуя в составе 30-й армии, в борьбе с немецкими оккупантами показала исключительное мужество и героизм. Военный совет 30-й армии особо отмечает исключительные заслуги командира и всего личного состава дивизии в период особенно напряженных боев Армии, где 375-я стрелковая дивизия играла ведущую роль и не раз обращала в паническое бегство фашистские орды».

В приказе командующего армией говорилось: «375-я стрелковая дивизия, действуя в составе 30-й армии, в борьбе с немецкими оккупантами показала исключительное мужество и героизм. Военный совет 30-й армии особо отмечает исключительные заслуги командира и всего личного состава дивизии в период особенно напряженных боев Армии, где 375-я стрелковая дивизия играла ведущую роль и не раз обращала в паническое бегство фашистские орды».

Куприянов Андрей Филимонович

1901 – 1943

Летом 1942 г. возглавил 215-ю стрелковую дивизию, с которой прибыл под Ржев в состав 30-й армии. В сентябре дивизия вела упорные бои на северо-восточной окраине города, часто переходившие в рукопашную. В марте 1943 года части дивизии одними из первых ворвались во Ржев. Через несколько недель А.Ф. Куприянов погиб под артобстрелом. Похоронен во Ржеве.

Командующий 30-й армии генерал В. Я. Колпакчи писал: «Сегодня мы проводили нашего боевого друга к последнему покою. Старинный русский город Ржев, который первыми очистили от фашистской нечисти части товарища Куприянова, стал последней вехой в его жизни. Город будет вечно чтить память о большевистском генерале Андрее Филимоновиче Куприянове. Весь боевой коллектив армии выражает вам свою глубокую скорбь».

Командующий 30-й армии генерал В. Я. Колпакчи писал: «Сегодня мы проводили нашего боевого друга к последнему покою. Старинный русский город Ржев, который первыми очистили от фашистской нечисти части товарища Куприянова, стал последней вехой в его жизни. Город будет вечно чтить память о большевистском генерале Андрее Филимоновиче Куприянове. Весь боевой коллектив армии выражает вам свою глубокую скорбь».